原作を知ると映画の見方がぐっと変わる

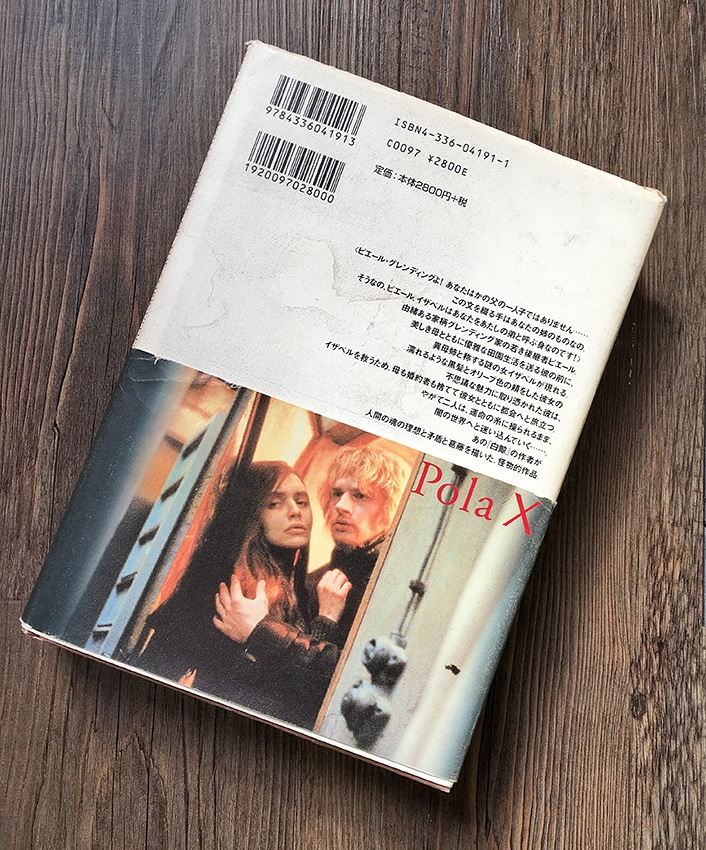

映画『ポーラX』が好きな方の中でも、なかなかその原作となった小説まで読んでみようと思う人はいないかもしれません。ですが小説『ピエール』を読むと『ポーラX』に対する見方や、イザベルに対する印象はきっと変わってくることでしょう。

『ポーラX』を見てイザベルに対してネガティブな印象を持った方は、

という存在として見ているかもしれません。まぁ結果としてはそうなってしまうのですが、でもそうなってしまったのはひとえにピエールの未熟さ(と不運)によるところが大きいので、一概にイザベルを「悪」として考えてしまうのはあまりにも気の毒です。

小説のイザベルは映画のイザベルよりも多弁(ってか小説という形式上、主な登場人物は皆多弁)で、彼女が何を考えているのか、どういう感情をピエールに抱いているのかは、映画に比べると分かりやすくなっています。

小説のイザベル(イザベル・バンフォード)という謎の女も、やはりその不幸な生い立ちによって苦労や孤独と共に生きてきた女性ではありますが、かろうじて現在生きてゆくための仕事と寝床はあって、近隣の住民とささやかな交流を持つだけの社交性も持っています。

貧しい女中の身ではあるけれども、映画のイザベルほど「今日を生きていくだけで精一杯」な生活ではありませんので、ピエールに物質的な何かや生活の保証といった類いのものは一切求めません。

イザベル・バンフォードが望んでいたのは愛だけでした。

ピエールの姉である自分の存在を信じてもらうこと、愛というものを知らない“哀れなベル”を唯一の肉親として抱きしめ、無条件で愛してくれる存在(姉)として認めてもらうことだけでした。(なおこの“哀れなベル”という言い回しは小説で何度も出てきます)

という心からの安心と幸せが得られるのだから、それ以上のものは求めない、求める資格も自分にはない、と考えている女性──それが小説のイザベルでした。

映画のイザベルも本質的にそれは同じであり、本人も「何もいらない。ただ、私を信じて」と言っています。ピエールのその先の転落人生は、彼が「よかれと思ってやった」ことによる自滅でしかなかったのです。

また小説のイザベルは、自身の身の上と「ピエールの姉」であることについての根拠を話したあとで、不安げにこう訊ねます。

「(前略)ねえ、教えて──あたしを愛し、あたしを持ち物と認めてくれたなら、公けにも秘密にもよ──ねえ、教えて、そのことであなたに生きるか死ぬかの害を与えるかどうか? 包み隠さず話して。正直に話して、あたしだって正直にお話してるんだもの。さあ話して、ピエール、全部打ち明けて!」

そして映画のイザベルも、覚悟を決めて家を出たピエールの

という言葉に

とピエールの提案に反対しています。どちらのイザベルも、天涯孤独な自分をただ姉として認めて、そして愛してほしかっただけであり、間違ってもピエールの今の幸せな生活を乱そうなどとは微塵も考えてもいませんでした。少なくともピエールに自身の存在を伝えた時点では。

イザベルの変容

ですが小説でも映画でも、ピエールと一緒に暮らすことになってからのイザベルの発言や態度に、変化のようなものが見られます。

そういった変化が、イザベルの特殊ともいえる謙虚さや純粋性を曇らせ、さらには「彼女は本当にピエールの姉なのか」についても疑念を抱かせることに繋がり、その人物像や正体を曖昧なものにさせていったように思います。

『ポーラX』のイザベルは、ピエールに出会うまでの人生があまりにも不幸で、物質的なものはもちろんのこと、フランスという文明国で生きるうえで最低限保証されてしかるべきのものすら持っているのかどうか定かではないため、ある種達観しているようなところがあって徹底的なまでに欲というものがありません。

※警察に連れていかれても強制退去どころかその日のうちに解放されるところを見ると、同じ難民でもペトルーツァ&ミハエラ親子とは立場は違うのかもしれませんね

でもようやく唯一の肉親である弟が現れ、(それが家族に対してのものか異性に対してのものかは関係なく)無条件で愛する対象、自分を愛してくれる対象と一緒に生活するようになったことで、その幸せを失うことへの怖れや執着のような感情が見られはじめます。

ピエールの婚約者であったリュシーが突然やってきたとき、イザベルが弾いていた音楽はそれまでとは違って不穏そのものといった音色でしたし、ピエールに伴われて歩いてくるリュシーに向ける視線には、何もない自分がやっと摑んだ幸せを恵まれている者に奪われることへの怖れが表れていたように感じられました。

監督のレオス・カラックスが映画のイザベルに与えられたイメージは

「傷つき、追いつめられた獣」

というものだったそうです。

ですからこのときのリュシーに対する視線は、ひとりの男をめぐって同等の立場の女がバチバチと火花を散らすときの目ではなく、自分よりも大きい獣、もしくは自分を捕食する獣がやってきたときの怖れと威嚇の目だったのではないかと思います。

またドアを取り付けリュリーが部屋に入ったあと、ピエールに

と問いかけています。

このような発言は、普通の姉と弟の関係では筋が通らないものですが、イザベルは社会のルールだとか、国民が安全に暮らしていくための公共秩序といったものから外れたところにいる存在なので(そういったものはイザベルを守ってはくれなかった)ピエールが「弟」なのか「ひとりの異性」なのかは意味を持たず、ただ純粋に「この世でただひとりの愛する対象」として見ているから出てくるものなのでしょう。

ピエールの認識(姉は姉として愛するが、女として愛する対象ではないという、ごく普通の感覚)が世間一般のものかどうかは考えていないところは、イザベルの罪であるとも言えますが……

最初にピエールたちがあの建物にやってきた夜にふたりはセックスをしますが、このときのピエールは

という考え・状態であったため、イザベルの愛にすがり、身をゆだねたのだと思います。

かたやイザベルは、演じているカテリーナ・ゴルベワがインタビューでも話していましたが

と感じたから彼に自分を与えた──のでした。

そういったこともあったふたりなので、少なくともイザベルにとってピエールとは、モラルとかそういったものを超えた次元で結びついた「唯一離れがたき存在」であったのだろうことは想像できます。

なお小説のほうでははっきりとした近親相姦的な場面こそありませんが、やはりイザベルがルーシーの登場で怖れを抱き、ピエールへの執着を感じさせる描写は出てきます。

弟に対する愛か男に対する愛かといった区別を超え「ただただピエールを愛する」というイザベルの感情の描写はむしろ小説のほうが強く出ているように感じました。

そんな「傷つき、追いつめられた獣」であるイザベルによるリュリーへの態度や発言は、イザベルを「不幸な人生を送ってきた姉」として見れば大変いじらしいものとして受け止められますが、これを

として見ると

やっぱり女って怖ぇな……

と思われても仕方がないところです。まぁ私は冒頭にも書いたようにイザベル原理主義者ですからそんなことは全く考えませんが(笑)。

comment