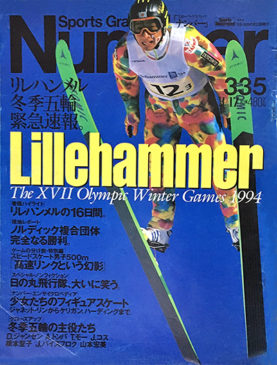

アメリカ女子フィギュアスケートの(アルベールビル、リレハンメル)オリンピック代表だったトーニャ・ハーディングの伝記映画『I, Tonya』(邦題:『アイ、トーニャ 史上最大のスキャンダル』日本では5月公開予定)が昨年12月に本国で公開されましたが、久しぶりにその名前を聞いて「はて、そういえば“ナンシー・ケリガン襲撃事件”とその後のリレハンメル五輪ってどんな感じだったっけな…」とちょっと気になったので、手持ちの雑誌『Number』リレハンメル五輪特集号を読み直してみることにしました。

“ナンシー・ケリガン襲撃事件”とは

“ナンシー・ケリガン襲撃事件”というのは、リレハンメル五輪の代表の選考会となった全米選手権の会場で、ライバルだったナンシー・ケリガン(前体会のアルベールビル五輪・銅メダリスト)を、ハーディング(アルベールビル五輪・4位)の別れた元夫が伸縮金属棒で襲った事件です。伸縮金属棒……昭和の不良にはおなじみのアレでしょうか。。

膝を怪我したケリガンは大会を欠場し、ハーディングが優勝して代表の座を勝ち取った──というもの。のちにハーディングは事件への関与が疑われ、代表資格を剥奪されそうになるものの、なんとか代表に留ります。また怪我から復活したケリガンも特例で代表に選ばれることとなり、渦中の二人がともに代表としてふたたび五輪に出場することになりました。

それにしても五輪代表の選考会となる国内選手権の会場でライバルを襲撃するってちょっと考えられない事件ですよね…映画か、っていう。ってか事実のほうがすごいから映画になったんでしょうけど(笑)

当時のことはそこまではっきりとは覚えていませんが、とにかくこの事件はかなり大々的に報じられ、リレハンメル大会の大きな関心事のひとつとなっていました。競技そのものではなくゴシップ的な面でいえばダントツの注目度で、Numberの記事によると競技の約一週間前に行われた記者会見では300人を超える記者が集まったとのこと。

で、その当時の記憶では、事件はたしかに卑劣で許されることでは決してないものの、ハーディングの過酷な生い立ちへの同情と、いかにも悲劇の主人公然としたケリガンの振る舞い(実際そうだったのかテレビがそういうイメージ仕立てたのかは覚えていませんが…)が「なんかイラッとくる」という風評が徐々に広まっていったこと、そして何より、その時点ではたとえグレーであっても黒ではなく、ハーディングはあくまでも女子フィギュアのアメリカ代表選手であり犯罪者ではなかったので、いろいろと微妙な立ち位置のままオリンピックが始まり、「なんかわからんけどこの件についてはみんなちょっとハイになっていた」ような印象だったように思います。

トーニャ・ハーディングとトリプルアクセル

またハーディングを応援したくなるもうひとつの理由は、それまで女子では世界でただひとり、伊藤みどりだけが成功していたトリプルアクセルを跳んだ2人目の選手だった、ということもあります。この辺についてはNumberならではの面白い記事がありましたので、一部(というか大部分かも…)引用して紹介したいと思います。

(略)

そのころ、伊藤みどりはつらい日々を送っていた。

スケートを始めたのは5歳のとき。その後、両親が離婚し、母親の経済力ではスケートを続けるのが難しくなったため、山田満知子コーチの家庭に引き取られる。小学校4年で全日本ジュニア選手権に優勝。その年、カナダでの世界ジュニア選手権で8位に入ったが、この初めての国際舞台では外国人たちにさんざん笑われた。山田コーチの回想。

「あまりにも小さいので、役員たちがまず笑い出した。小さいくせに大人以上に思いきったことを次々にやるから、驚くより前にふき出すんですね。審判席の近くに滑っていくと、フェンスに隠れて見えなくなってしまう。審判たちがいっせいに机の前に身を乗り出す。それがまたおかしくて笑っちゃうんです」

フィギュアスケートの世界には「顔点」というものがある。国際大会にたびたび出場し、相応の成績をおさめて審判たちに顔を売る。うまく売り込めたら、顔を見せただけでなにがしかの点がつく。ということだ。伊藤みどりはそういう世界に無遠慮なゲラゲラ笑いとともにデビューしたのだった。

山田コーチはこう語っている。

「フィギュアは起源からいってヨーロッパのものであり、女子の場合、ブロンドの美女が気品に満ちた氷上の芸術を見せるもの、といった歴史的な考え方が向こうにはあります。体型的に恵まれない東洋人が、そういう相手に勝つには、これだけは断然優れているという、独創的なものを作り出さないと勝負になりません。そこでみどりと話し合あいました。向こうがうっとりするような美でくるのなら、こっちはテクニックでいこう、誰も真似のできない技術で勝負しよう、と」

(中略)

苦難の果てに、女子では誰もやったことのないトリプルアクセル(3回転半)・ジャンプを完成する。高く大きく跳んだとき、着地の際、足首には体重の5倍の衝撃が加わる。骨折をはじめケガは絶えることがなかった。そして’92年、アルベールビルで日系アメリカ人クリスティ・ヤマグチに次ぐ銀メダル。観衆は、小柄だが勇敢で挑戦心旺盛な東洋人に、立ち上がって共感の拍手を送った。革命勝利の日、である。

同じころ、トーニャ・ハーディングはもっとつらい人生を経験していた。

父親は失業ばかりしている労働者。母親はウェートレス。3歳のクリスマス・プレゼントに中古のスケート靴をもらい、スケートを始めた。5歳でスケート教室のテストを受けて合格。週25ドルのレッスン料は、母親のチップでまかなわれた。

(中略)ハーディング夫妻は離婚し、トーニャの困窮はいよいよ深まったが、オリンピックでメダルをとれば莫大な収入を期待できるから、優秀な人材にカネを出す投資家も現れる。優雅の反対側にある極地でトーニャは戦った。

15歳のとき、酔った異父兄にキスを迫られ、焼けたアイロンを相手の首に押しつけて危地を脱するなどという荒廃の経験もしている。

「スポーツ・イラストレイテッド」誌によれば「ペギー・フレミング(米=グルノーブル・オリンピック金メダル)、ドロシー・ハミル、カタリナ・ビットのエレガンスをめざしつつ、船乗りのように罵ることもできる女性」(’92年1月23日号から)に育っていった。

ミドリ・イトウという東洋人がトリプルアクセルに成功したと聞き、本来、フィギュア界のアウトサイダーだったはずの娘が同じ革命の旗を揚げようと決意。世界で2番目のトリプルアクセル(3回転半)・ジャンパーとなる。

(中略)

同様の歴史的変革を、フィギュアスケートにおいては伊藤みどりという東洋人がもたらした。

ナディア・コマネチとともに、その名はオリンピックの歴史から消えることはない。西洋の伝統世界で名をあげようと決意したその日から、彼女にはほかのオプションがなかった。それは、かぎりない苦痛をおのれの身にしいる作業だったが、日本人が伝統的に持つ求道の心でついに完遂した。

そのあとを、4度結婚して4度離婚し、5度目に失業者と結婚して離婚した母親の娘、トーニャ・ハーディングが追った。さきに引用した「スポーツ・イラストレイテッド」誌によれば、彼女はこう語っている。

「これまでの人生を悔やんでなんかいないわ。神様がそうしたかったんでしょうから」

いうまでもなく、これは伸縮金属棒が登場する前のコメントである。事件の発覚以後、この「船乗りのような罵り言葉」を吐ける娘が、テレビカメラの前では天使のような顔で過ごした。ときに美しくみえないことはなかったが、それ以上に凄惨な笑顔だった。

リンクで起きたこと、そして結末

現在のように、日本人選手が男女ともにフィギュアスケート界で活躍している状況に見慣れてしまうとつい忘れがちになりますが、たしかに以前はそうではありませんでした。そして思い返すと、フィギュアスケートに関して言えば、日本人である私たち自身が伊藤みどりの偉業や功績を(今の選手たちに対して抱くものよりは)正しく評価できていなかったように思います。

フィギュアスケートを愛する人たちの情報量と熱量は凄まじいものがあり、ここで私が拙い知識で語らなくても日本人選手のこれまでの歴史や成績、エピソードなどは正確で詳細、そして気持ちの入ったブログの記事が多数存在します。

なので詳しいことはそういったサイトを見ていただければとは思いますが、このハーディングとケリガンの事件にスポットを当てた内容の記事のなかでも、フィギュアスケートという競技、この事件にも繋がってくる前大会アルベールビルでの順位(銀=伊藤、銅=ケリガン、4位=ハーディング)、そしてトリプルアクセルという接点から、伊藤みどりの歩んできた道のりを少しだけでも知ることができるあたりがさすが総合スポーツ誌の大御所Number、といったところです。

あと先ほども書いた世間の風評(?)もあってか、記事のニュアンスも「ハーディングはアレだけど、だからってケリガンを応援したくなるかというとそれは全く別の話」といったスタンスで書かれていて興味深いです。まぁちょっと酷いんでねーの?って思わないこともないんですけど…

トーニャ・ハーディングは、フィギュアスケートの連盟やら役員やらを、嫌って生きてきた。既存の「お嬢さま」たちを憎んで戦ってきた。だが、皮肉にも、彼女が土壇場ですがったのは規則だった。

(中略)

2月25日金曜日午後8時58分、ハーディングの名が呼ばれた。しかし青いカーテンは揺るぎもしない。“疑惑”の幕の向こうから姿を現した時、制限時間(2分)はあと21秒しか残っていなかった。すでに半ベソだった。右靴の6つの穴の内、外側3つ、内側2つにヒモが通っていなかった。

わずか40秒、3回転ジャンプ(トリプルルッツ)を失敗すると右手で、次に左手で顔をおおい、泣き出し、しかし果敢に審判席に滑って行って、右足をドンとフェンスにフェンスに載せた。「見て。ウォームアップの後でヒモが切れて…。取り替えたけどそのヒモが短くて、届かない。私、これじゃあ滑れない」

規則は罰するためばかりにあるのではない。審判長は結ぶ時間を与えた。

その時、ハーディングは右手で小さく、3度もガッツポーズを繰り返しながら、控え室に戻った。ローリンソン・コーチらが、パニックになりながらヒモを付け足すが、まだ足りない。審判はあきれ、演技順を変えた。6000人の観客の何人かはブーイングを送った。ヒモは切れることもある。しかしなぜきちんとした予備ヒモをもっていなかったのか。なぜ新品のヒモが切れたのか。

(中略)

30分後、ナンシー・ケリガンは「ミス」の気配を微塵も見せず、巧みに、この上なく完璧に滑り終えた。肌色のコスチュームは、ボストンやニューヨークのキャリアウーマンの色気と、自立性と、誇りを感じさせた。それと、いくらかの反感と。米国のジャッジは5・8、5・9。この時点で1位。実際には初めのフリップが2回転に終わり、終盤のトーループも3回転になっていなかった。だが「どう!?」という上げ気味のアゴと、ゴリラも驚くだろう健康そうな自慢の歯は、全体のバランスの良さと相乗効果をあげた。

「満足です。長い間報道陣に囲まれて、監獄の中にいるような気分だったけれど、それと比べれば、今夜は……」

その時ハーディングは控え室で、持病の喘息でせき込み、電動の薬注入器を片手に「神さま神さま、息ができない!」と叫んでいた。ローリンソン・コーチは肩を叩きながら、「でも、あんたはよくやったのよ」と慰めていた。ハーディングはAP通信に「メイビー・アイル・カムバック」と答えた。「4年後、もう一度挑んでみる」──と。

順位点ではケリガンが勝った。だがアメリカは負けた。フィギュアスケートの基本は「自分のため」ではなく「見る者」への、見る者のための演技なのだ。その点で、ケリガンもまた自分本位で、バイウル(ウクライナ)とは奥底で差があった。前日右脚をケガし、ハーディングの誇る逆境以上の生い立ち(孤児)を決して売りにも言い訳にもせず、バイウルはスケートに専念した。

審判は、リンクの上では公正に下された。

平昌オリンピックは今週末に開幕します。選手の活躍を期待するのはもちろんのことですが、とにかく大会自体が無事行われて、終わったあとに「良いオリンピックだった」と言えるようなものであってほしいと切に願います。そして大会後にまたNumberのオリンピック特集号を買って読むのを楽しみにしています。ちなみにNumberのオリンピック特集号はリレハンメル以降、夏冬大会合わせて全部持っていると思っていたら、肝心の長野大会のを持っていないことに気付きました……残念。。

comment